1971年1月,毛主席翻阅着军区将领名单,突然抬头问军委办事组负责人黄永胜:"张

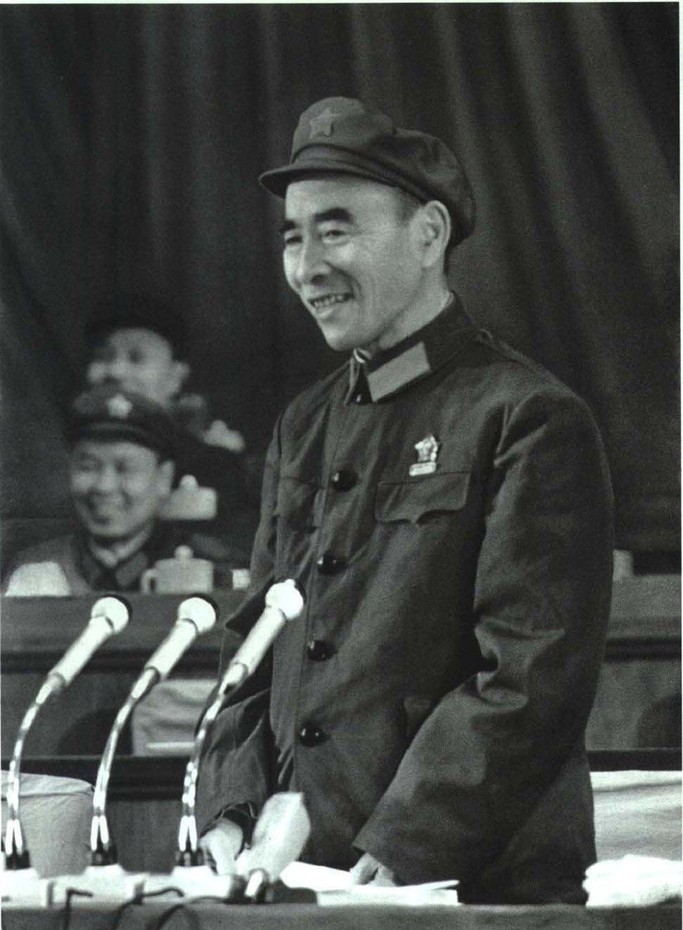

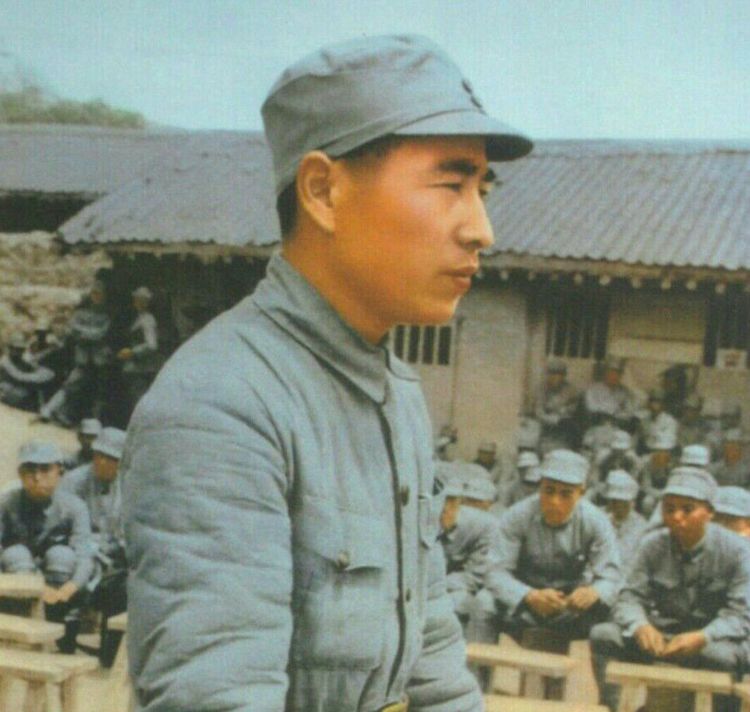

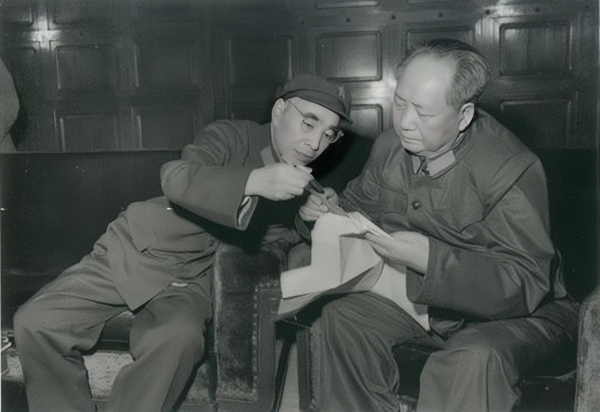

1971年1月,毛主席翻阅着军区将领名单,突然抬头问军委办事组负责人黄永胜:"张宗逊上哪里去了?"黄永胜猝不及防,赶忙回答:"在济南军区当副司令。"1927年秋收起义的硝烟中,19岁的张宗逊举着步枪冲锋陷阵。三湾改编后,他被任命为特务连副连长,专职护卫毛泽东。当毛泽东得知他是陕西渭南人,笑着称他"姜太公的老乡"。行军中毛泽东脚背磨烂化脓,张宗逊带战士绑竹担架要抬他,毛泽东却拄着竹竿坚持步行:"我自己能走!"两人争执不下,最终各退一步的画面,成了革命情谊的缩影。更关键的是张宗逊的"情报眼",当时红军缺电台,他带人翻遍邮局旧报纸,发现"国军尾随朱毛部"的消息,助毛泽东在大柏地设伏歼敌800人。从井冈山到长征,他三次负伤,遵义战役中腿部中弹仍指挥红10团死守阵地。抗战烽火中,张宗逊的358旅成了日寇噩梦。1938年雁门关伏击战,他率部切断日军补给线,毙敌500余人;五台山滑石片之战,冒雨急行军25公里全歼日军蚋野大队700人,被贺龙赞为"敢打硬仗的铁拳头"。1947年胡宗南20万大军压向延安,张宗逊临危受命任陕甘宁野战集团军司令。他协助彭德怀打出青化砭、羊马河、蟠龙三战三捷,毛泽东称赞:"你们是保卫延安的钢铁长城!"。宜川战役歼灭胡宗南主力3万人后,西北战局彻底扭转。1962年春,张宗逊在南京军区发现某部连长郭兴福的战术训练法:官兵互动、实战模拟、精讲多练。他立即推广并上报军委,叶剑英观摩后撰文盛赞。毛泽东看到报告大喜:"郭兴福教学法好!"。全军掀起练兵热潮,却埋下祸根。林彪对"大比武"不满,指责"冲击政治工作"。张宗逊被扣上"反对突出政治"的帽子,1967年遭撤职审查。直到1971年毛主席突然问起他,黄永胜仓促应答后,才紧急将他调任济南军区副司令——看似平调,实为冷板凳。晚年的张宗逊依旧挺立,1973年他受命执掌总后勤部,主持制定我军首部后勤条例;唐山大地震时72岁的他冲上一线,调度200万吨救灾物资,被誉"救灾前线的总指挥"。1998年9月14日,91岁的上将溘然长逝,骨灰撒在延安凤凰山,那里正是1937年他护卫毛泽东进驻延安时同住的院落。他贴身护卫领袖时绑的竹担架,雁门关炸毁的日军汽车,西北战场扬起的黄沙,以及大比武浪潮中那道猝然折断的锋芒。当主席那声询问穿透岁月,是一个时代对忠诚的最终认领。